Pour accéder à l’article d’Eva Diaz, cliquez ici

Formation anti-varroa FRGDS-GDSA 12 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 21 mai 2022

Formation organisée au rucher Champ des Chartreux à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE. Le Docteur Lionel LAFONT, vétérinaire fera un cours magistral le matin et un cours pratique l’après-midi.

Pensez vous inscrire en précisant votre choix pour le repas de midi(pique-nique ou restaurant).

Vous pouvez vous inscrire en cliquant sur ce lien ou par l’adresse mail suivante: jean.blanchot.12@orange.fr

Accès au flyer ici

Frelon asiatique: C’est le moment de piéger les fondatrices

Livret destiné à ceux qui acquièrent leur première colonie

Vous trouverez en cliquant ici un document très complet édité par la Société Nationale des Groupements Techniques Vétérinaires en collaboration avec les principales structures apicoles nationales.

Indispensable pour l’apiculteur débutant !

La pollinisation du châtaignier est entomophile

Voilà donc un sujet tranché…

Accéder à l’article de l’INRAE en cliquant ici

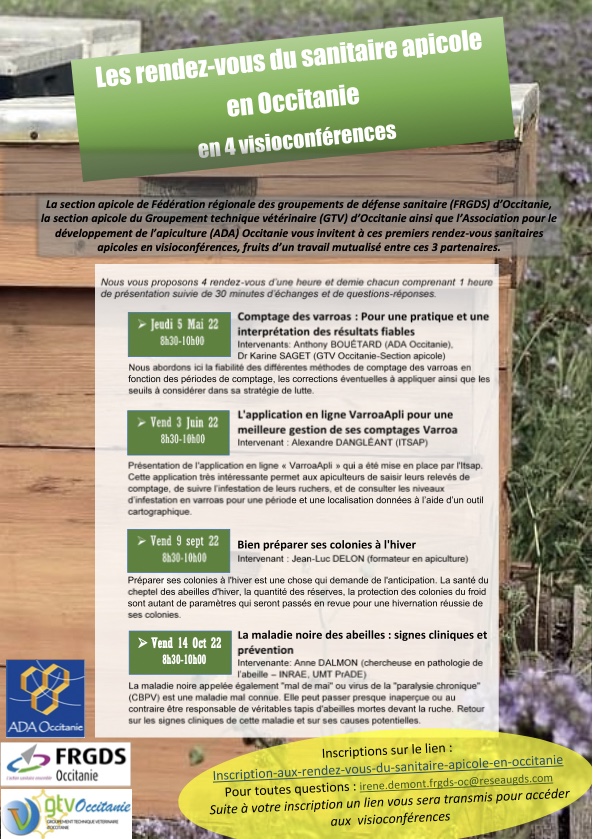

Les RDV du sanitaire apicole en Occitanie

La section apicole de la FRGDS Occitanie et ses 2 partenaires : la section apicole du GTV Occitanie et l’ADA Occitanie, vous proposent 4 rendez-vous sanitaires, d’une heure et demie chacun comprenant 1 heure de présentation suivie de 30 minutes d’échanges et de questions-réponses.

Jeudi 5 mai 2022 – Comptage des varroas : Pour une pratique et une interprétation des résultats fiables. Intervenants: Anthony BOUÉTARD (ADA Occitanie), Dr Karine SAGET (GTV Occitanie-Section apicole)

Vendredi 3 juin 2022 – L’application en ligne VarroaApli pour une meilleure gestion de ses comptages Varroa. Intervenant : Alexandre DANGLÉANT (ITSAP)

Vendredi 9 septembre 2022 – Bien préparer ses colonies à l’hiver. Intervenant : Jean-Luc DELON (formateur en apiculture – Président GDSA 34)

Vendredi 14 octobre 2022 – La maladie noire des abeilles : signes cliniques et prévention. Intervenante: Anne DALMON (chercheuse en pathologie de l’abeille – INRAE, UMT PRADE)

Merci de vous inscrire aux visioconférences en cliquant ici

Un lien de visioconférence vous sera alors transmis dans la semaine qui précède la visioconférence et au plus tard l’avant-veille de la visioconférence.

Pour toutes questions : irene.demont.frgds-oc@reseaugds.com

Choisir le bon emplacement pour son rucher

O. LOUBIERE et GDSA 12

Parmi toutes les options dont dispose un apiculteur pour assurer la prospérité de ses colonies, le choix d’implantation du rucher est la première décision fondamentale qu’il doit prendre.

Bien sûr la pratique d’une apiculture de transhumance permet de profiter de différents emplacements et de s’adapter aux ressources offertes sur différentes zones de butinage, et ce à différents moments.

Elle est souvent l’apanage des apiculteurs professionnels qui disposent du matériel de transport et de manutention adéquat et qui ont su au fil du temps négocier leurs emplacements.

Elle demande beaucoup de travail et de déplacements, parfois sur plusieurs centaines de kilomètres et sollicite de façon plus intense les colonies en les mobilisant sur plusieurs miellées successives. Elle permet toutefois de produire différents types de miels et d’optimiser les quantités récoltées.

Rappelons en premier lieu que toute implantation de rucher est soumise à une réglementation précise qu’il convient de respecter (voir rubrique législation du site).

Penser à implanter un panneau d’avertissement à proximité des ruches et orienté vers les zones passantes.

En Aveyron, l’implantation des ruchers est soumis à un Arrêté Préfectoral de 2017 que vous pouvez trouver en cliquant ici.

Il convient également de déclarer annuellement ses ruches ainsi que leur emplacement. Vous pouvez accéder à cette information en cliquant ici.

L’emplacement parfait est rare. Si l’on a pas la chance de posséder soi-même du foncier, il faut aller à la rencontre des propriétaires de terrains pour rechercher et obtenir des emplacements. Parfois, quelques pots de miel suffisent. Certains sont aussi intéressés par le service de pollinisation que procurent les abeilles à miel.

Si l’on veut schématiser, l’emplacement idéal doit tenir compte des avantages et des inconvénients qu’il procure tant pour les colonies d’abeilles que pour l’apiculteur.

POUR L’APICULTEUR

Pour l’apiculteur, il est évident que l’accessibilité est un paramètre important tant les manipulations peuvent devenir rapidement fastidieuses s’il est impossible d’approcher un véhicule.

Il faut prévoir assez grand, au minimum 5m2 par ruche. Prévoir un petit peu de place complémentaire car il faut parfois rajouter une ruche au pied levé (division, essaimage etc.). Idéalement le terrain doit être à peu prés plat et attention aux souches, aux ronces ou aux pierres qui dépassent: il n’y a rien de plus désagréable que de trébucher avec une ruche dans les bras… Retenir également que pour un amateur, un rucher avec un nombre modeste de ruches est toujours plus agréable à travailler qu’un grand rucher.

La distance depuis son domicile est aussi un élément à prendre en compte: En pleine saison, il n’est pas rare de devoir se rendre plusieurs fois par semaine sur son rucher. Pour un apiculteur amateur, il est souvent appréciable d’aller rendre visite à ses colonies après sa journée de travail.

Les contraintes de préparation et d’entretien de l’emplacement sont également un facteur à intégrer. Dans une zone herbeuse ou embroussaillée, une année humide et chaude sera synonyme de nombreux séances de débroussaillage. Certains utilisent des bâches ou des tapis sous les supports de ruches pour éviter que l’herbe ne vienne trop gêner l’accès aux planches d’envol. D’autres préfèrent désormais laisser pousser un peu de végétation devant la ruche car si elle gêne un peu les abeilles, elle pourrait aussi limiter l’efficacité de la prédation du frelon asiatique…

Les vols de ruches se faisant malheureusement de plus en plus fréquents, il est de bon ton de trouver si possible des emplacements discrets voire invisibles depuis les axes routiers. Les plus technologiques d’entre nous posent parfois des balises GPS ou des caméras de chasse mais le budget « rucher » s’en ressent assez vite.

L’utilisation d’un enfumoir implique une attention toute particulière par rapport au risque d’incendie: attention aux zones embroussaillées ou boisées, notamment en période de sécheresse. Prévoir systématiquement un récipient d’eau permettant d’éteindre les résidus d’enfumoir.

POUR LES ABEILLES

Plusieurs types de paramètres entrent en compte:

- Les ressources: une diversité nécessaire et une concurrence à intégrer

Pour vivre et se développer, les abeilles ont besoin:

De sucres : trouvés dans le nectar ils sont l’essentiel de la composition du miel et à l’apport énergétique des abeilles; il faut donc une source florale conséquente d’autant plus si l’on veut récolter un miel mono-floral.

Une complémentation est possible par des sirops de nourrissement (printemps, été) ou des candis (hiver) lors de carences ou de stimulation (ruche faible, création ou récupération d’essaim, fixation de colonie dans une ruche…) ; il ne faut pas fournir de sucre à une ruche en phase de stockage de miel (pour ne pas avoir de l’eau sucrée dans le miel récolté). Il n’est pas conseillé d’apporter du miel ne provenant pas d’une colonie sûre au niveau sanitaire pour ne pas transmettre de maladies (comme la loque américaine par exemple)

De protéines : trouvées dans le pollen des fleurs elles serviront à la croissance des larves, au maintien physique des adultes et à la ponte de la reine. La source est la même que pour les sucres. Notez que certaines fleurs (lavande par exemple) sont beaucoup moins riches en pollen que d’autres et ne permettent pas à la colonie de se renouveler correctement. Retenez qu’en matière de pollen, la diversité est fondamentale pour apporter l’ensemble des acides aminés essentiels que les abeilles ne peuvent pas synthétiser. Attention donc à ce que les sources en pollen soient variées surtout sur les zones de monocultures.

Une complémentation est possible avec des levures de bières, du pollen récolté avec une trappe à pollen et congelé pour stimuler la ponte sur une ruche démarrant mal, sur un essaim… Ces protéines seront apportées sous forme de « pain » malaxées avec un peu de candi et déposé sur le haut des cadres. Il existe également des pâtes protéinées mais qui peuvent être de qualité inégale en fonction du fabriquant.

D’eau : Pour élever, pour s’abreuver et réguler la température de la ruche en été. Une source proche économisera le travail des porteuses d’eau. Veillez à disposer des éléments physiques permettant aux abeilles de ne pas se noyer. Les abeilles apprécient la présence d’un peu de sel dans l’eau.

D’oligoéléments et de vitamines : apportés par le pollen et le nectar leur équilibre et leur complémentarité seront assurés par la diversité des plantes butinées. Attention toutefois, les abeilles ont aussi tendance à récupérer ces éléments minéraux dans les eaux de suintement ou stagnantes à même le sol: dans les zones d’élevage, cette ressource peut être contaminée par les produits anti-parasitaires administrés au bétail.

Retenez également que la ressource disponible est à rapprocher du nombre de ruches installées sur la zone, notamment en période de sècheresse ou sur des territoires séchant comme sur le Causse. Plus il y a d’abeilles, plus il y a de concurrence, y compris avec l’entomofaune. Il vaut mieux privilégier une distance minimale de 3 km entre les ruchers. C’est aussi une bon réflexe sanitaire.

La présence de cultures traitées est également à intégrer (céréales, cultures industrielles, vergers etc.): elles peuvent présenter un risque d’intoxication pour les abeilles en cas de traitement.

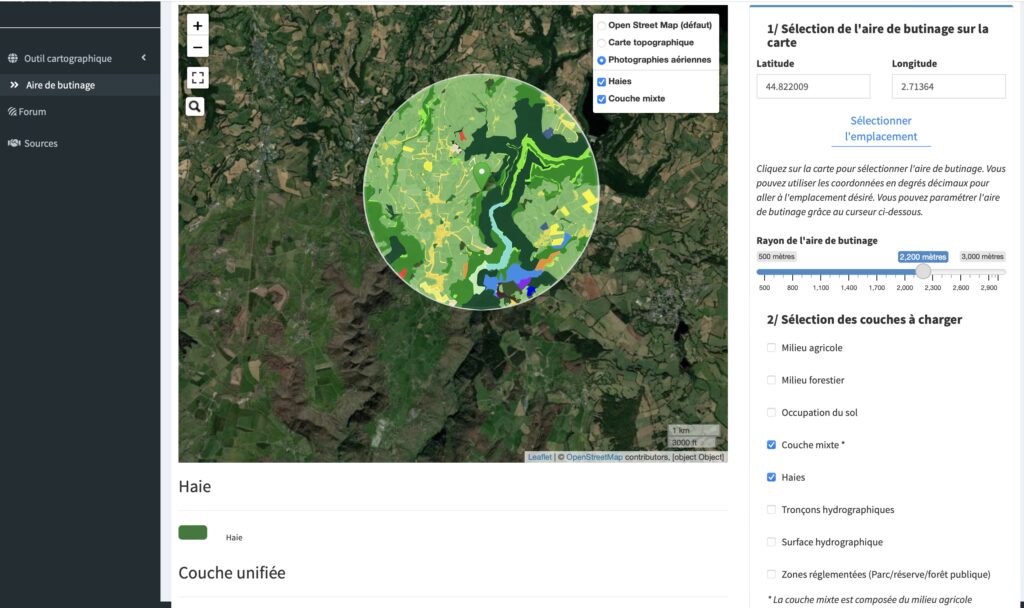

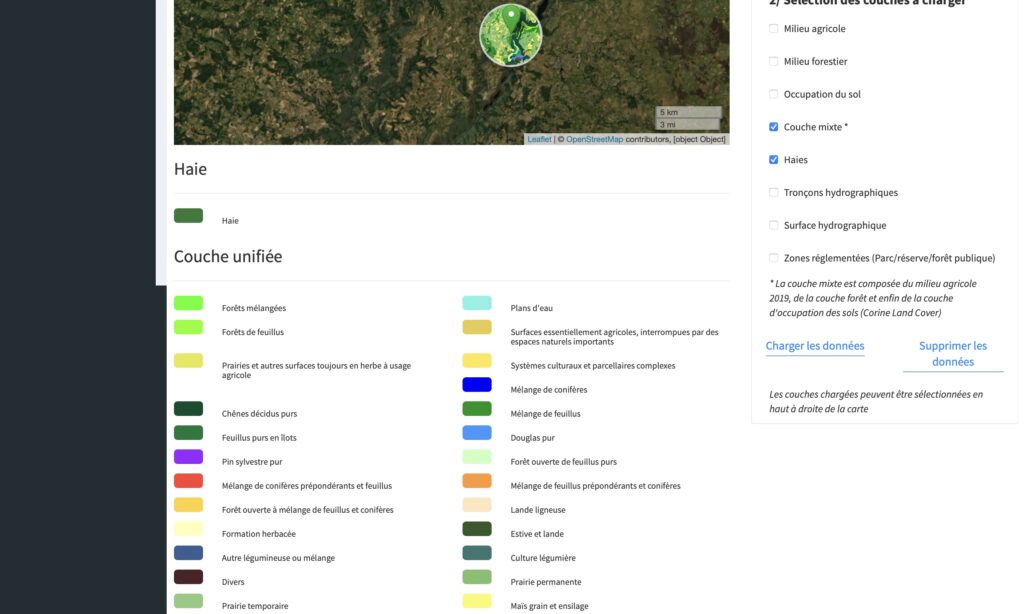

Une application intéressante à utiliser et en libre accès: BeeGIS de l’ITSAP

L’ISTAP – institut de l’abeille- développe une application qui permet de visualiser les différents types de cultures ou de couverts végétaux sur une aire de butinage donnée. Cette répartition peut être également donnée en pourcentage en tableau ou même sous forme de graphique.

C’est un outil d’aide à la décision qui peut être intéressant et qui permet de mieux comprendre le niveau de diversité de ressources offertes aux abeilles sur un périmètre donné. Il suffit de géo-localiser son emplacement sur la carte, de délimiter une aire de butinage (maxi 3 km) et de choisir un niveau de couche végétale à charger. Cette application bénéficie d’améliorations fréquentes.

Pour accéder à la fiche ITSAP et accéder à l’application, cliquer ici (l’application fait l’objet d’une amélioration continue; pour cette raison elle est parfois indisponible)

2. L’implantation physique et le climat local: deux paramètres importants

D’une manière générale, il faut privilégier la tranquillité et la sécurité des abeilles et symétriquement celles des humains ou des animaux vivant à proximité. Au delà des obligations règlementaires, il est souvent bénéfique de réfléchir à plusieurs points fondamentaux.

L’exposition:

Une orientation Sud/Sud Est est à privilégier. Pour éviter les phénomènes de dérive, on peut placer les ruches en arc de cercle (dos au cercle) ou orienter légèrement différemment l’entrée de deux ruches voisines. Ne pas hésiter également à peindre ses ruches de couleurs différentes. Favoriser une légère pente vers l’avant pour favoriser l’évacuation de l’humidité de la ruche.

Il est important, notamment aux intersaisons, que le soleil puisse réchauffer les colonies et favoriser le développement du couvain. Attention donc aux zones trop ombragées qui peuvent également favoriser l’humidité qui est délétère aux abeilles.

Pour autant, en pleine canicule, un peu d’ombre est bénéfique et permet aux abeilles de maintenir à l’intérieur de la ruche une température supportable. Pour cette raison, la lisière d’un bois peut constituer un bon emplacement.

Les conditions climatiques:

Il faut éviter les zones venteuses, par exemple au sommet d’un promontoire. Il convient donc de rechercher plutôt un emplacement à l’abri des vents dominants. Les zones où le brouillard est souvent présent favorise un environnement humide qui n’est pas bon pour les colonies d’abeilles. Ne pas hésiter à utiliser des planchers aérés pour favoriser la ventilation des ruches.

Même si une colonie forte, correctement partitionnée et avec des réserves suffisantes résiste bien au froid, en altitude, on peut repérer les emplacements intéressants en observant où la neige fond en premier.

Certains apiculteurs, notamment professionnels, font le choix d’hiverner leur ruches en les déplaçant vers des zones où les hivers ont très doux comme par exemple à quelques encablures de la Méditerranée. Outre le fait que cela limite la consommation des réserves durant l’hiver, cela permet également de préparer des colonies très fortes pour les premières miellées ou de favoriser des divisions précoces. Attention toutefois, de retour en altitude ces colonies très fortes ont tendance à essaimer très vite si elles ne sont pas maîtrisées. Par ailleurs la quasi-absence de rupture de ponte peut gêner l’efficacité de la lutte contre le varroa. On commence donc à voir dans le Sud Est de la France des apiculteurs qui font le choix inverse en hivernant les colonies en altitude pour provoquer la rupture de ponte…

Enfin, il est parfois possible de favoriser « un micro-climat » en entourant ses ruches de palissades ou même en les installant sous un abri.

La tranquillité des abeilles:

Comme déjà évoqué, il faut éviter les zones passantes. Cela vaut également pour les animaux notamment d’élevage qui peuvent facilement renverser les ruches en venant se gratter ou en venant brouter le brin d’herbe sous la ruche…Il est donc souvent nécessaire de prévoir une clôture pour les zones fréquentées par les troupeaux pour éviter toute catastrophe.

L’hiver, penser qu’une ruche en polystyrène est une cible facile pour certains prédateurs comme les pics-verts par exemple.

Il faut également élaguer les branches qui peuvent cogner contre les caisses avec le vent et stresser ainsi les abeilles.

Les zones inondables sont à proscrire.

La prise en compte de la présence du frelon asiatique est aussi un paramètre important. Les zones de plaine, à proximité des cours d’eau sont propices au développement du frelon qu’on peut retrouver également à proximité des agglomérations…

Compte rendu réunions GDSA12/FODSA-GDS/ Département

Semaine 4-9 Avril 2022 de réunions GDSA12 / FODSA-GDS / département

Passage de flambeau enter M Rives et Jean Blanchot

Rencontre du 4 avril

I – La première rencontre a eu lieu avec GDSA12 / FODSA-GDS 12 & FARAGO au Parc d’Activé de Bel air dans les locaux de FARAGO avec la FODSA-GDS. Les discussions ont eu lieu dans un premier temps avec avec M B. Lacombe le Pdt du GDS Aveyron, Me A. Carrière la Directrice FODSA-GDS 12 & FARAGO, puis avec l’équipe administrative et commerciale de Farago. L’accent a été mis sur les points suivants

- La collecte des déchets des traitements anti varroa et de la lutte anti Frelon.

- Acquérir la connaissance du devenir des insecticides utilisés pour détruire les nids de frelons asiatiques.

- Etablir des règles de récupération et de destruction des nids traités par les insecticides achetés via FARAGO.

- Créer une dynamique pour relancer les adhésions des apiculteurs aveyronnais.

- Faire mieux connaitre les services rendus par FODSA-GDS 12 & FARAGO Aveyron pour les apiculteurs adhérents au GDSA12.

- Rendre plus attractif les rayons apiculture du magasin FARAGO et mettre en avant la lutte contre le Frelon asiatique.

II – La seconde rencontre GDSA12 / service départemental de l’Agriculture eu lieu avec Me N. Ilieff Directrice du service de l’Agriculture

L’accent a été mis sur les points suivants

- Les subventions départementales.

- L’Aveyron dans l’assiette promouvoir les produits de la ruche.

- Une apiculture de succès, l’apiculture peut être renforcée en Aveyron. Nous avons des territoires préservés avec des biotopes très différents sur de vastes superficies (causses, forêts, prairies de moyenne altitude, vallées de vergers…) ce qui devrait permettre d’augmenter sensiblement le nombre des apiculteurs et des ruches.

- Des services communs par exemple avoir une première miellerie collective, permettrait de dynamiser ponctuellement l’apiculture.

- La lutte contre le frelon asiatique destructeur des abeilles. Le frelon asiatique a un impact économique fort avec la destruction des colonies et l’arrêt du butinage car les abeilles qui n’osent plus sortir de la ruche. Il est nécessaire d’augmenter le nombre des cellules de destruction anti frelon du GDSA12 pour obtenir un maillage adéquat du département.

- D’autres sujets ont été abordés et seront développés dans le futur.

Rencontre du 7 avril

I – Participation à l’assemblée générale FODSA-GDS Aveyron à Montrozier

L’assemblée générale était mixte ordinaire et extraordinaire.

De nombreux d’articles ont été changés dans les statuts pour pouvoir notamment utiliser les connexions web pour les assemblées. Toutes les modifications ont été votées à l’unanimité.

L’assemblée générale ordinaire a été tenue sans aucun incident. Les finances sont saines et le budget général est de 7 374 285 €.

Chaque discipline du GDS a été présenté avec des gros plans sur certaines maladies comme la BVD, la besnoitiose. Un rappel des bonnes pratiques d‘élevage et de l’utilisation systématique des tests PACKINTRO pour toute introduction.

Les recommandations pour la biosécurité sont du même ordre que celles que nous pratiquons en apiculture.

M. le Président B. Lacombe a présenté Jean Blanchot comme nouveau Pdt du GDSA12 aux adhérents.

Jean a fait une courte présentation de nos activités apicoles. Il a mis en avant le côté novateur des ruchers santé de l’abeille dont le nombre est de deux (Villefranche et la Cavalerie et est en passe de devenir trois avec le projet d’Entraygues sur Truyère.

L’apiculture peut être renforcée en Aveyron. Nous avons des territoires préservés avec des biotopes très différents sur de vastes superficies (causses, forêts, prairies de moyenne altitude, vallées de verger…). L’activité pourrait monter en puissance, car le nombre de ruches est assez modeste.

Pour cela il faut former des apiculteurs dans les ruchers écoles, mais aussi enseigner l’apiculture dans les lycées agricoles. Le mot d’ordre pourrait être: à chaque ferme ses ruches.

Les ruches pourraient appartenir en propre à la ferme et procurer un revenu annexe ou bien appartenir à des apiculteurs invités sur les exploitations et chaque ferme aurait en retour du miel de ses terres.

L’apiculture pourrait être introduite auprès des collégiens par le biais de la gourmandise avec le slogan l’Aveyron dans son assiette / le miel de la ruche à la tartine.

La petite intervention du GDSA12 est bien passée et a été ovationnée.

Réseau de comptage des varroas

La section sanitaire apicole de la FRGDS Occitanie met en place un réseau de comptage des varroas.

Le premier objectif de cette opération est de sensibiliser les apiculteurs à l’importance de surveiller ses niveaux d’infestation en varroa.

Le second objectif est de permettre aux apiculteurs de comparer ses propres chiffres avec ceux des autres apiculteurs et de voir l’évolution de ces chiffres sur l’année ainsi que l’efficacité de ses traitements.

Qui peut y participer ?

Tous les apiculteurs volontaires, TSA, ruchers écoles, ruchers sanitaires.

Quelle méthode de comptage choisir ?

Selon votre matériel et vos compétences, vous pouvez choisir :

-le comptage des chutes des varroas sur langes graissés, il vous faut pour cela des fonds de ruches entièrement grillagés et des langes.

-le comptage des varroas phorétiques, soit par comptage au sucre glace, soit par comptage au CO2. Nous excluons volontairement les méthodes à l’alcool ou au détergent, létales pour les abeilles.

Il est important pour vous comme pour nous de garder tout au long de l’année la même technique de comptage et de respecter au mieux les périodes de comptage.

Protocole de comptage, cliquer ici

Méthode de comptage par chutes naturelles, cliquer ici

Méthode de comptage avec sucre glace, cliquer ici et ici

Méthode de comptage avec CO2, cliquer ici

Fichier de comptage, cliquer ici

Réunion visioconférence du 14 mars 2022 sur le piégeage de printemps des fondatrices de frelon asiatique

Organisé par Irène Demont : animatrice section sanitaire apicole FRGDS Occitanie.

Michel Rives (Président de la section apicole de la FRGDS), Jean-Pierre Peyrade (GDSA 11), Jean Blanchot (Président du GDSA12), Gilbert Dumas (GDSA30), Jacques Dupuy (GDSA31), Alain Mérit (GDSA 34), Philippe Clément (GDSA 48).

De l’avis général les meilleurs pièges de printemps pour capturer les fondatrices sont des pièges bouteilles avec du Jaune type Tap-Trap ou véto pharma.

Selon les localités on peut les mettre ente mi-février et mi-mai.

Pour avoir un maximum de capture, les appâts doivent être renouvelés tous les 3, 4 jours ou au maximum toutes les semaines.

L’appât est soit du panaché soit un mélange de vin, bière et sirop de fruits rouges.

Plus les pièges sont près des ruches plus ils sont sélectifs. Dans un rayon d’un mètre la position importe peu on peut les mettre : devant, derrière, dessous, dessus.

Le Jape Prod est peu utilisé à cause de son prix, de plus il faudra changer les mailles des entonnoirs à cause de Vespa orientalis. Il est conseillé quand les nids secondaires sont présents.

Il est important d’avoir sur le terrain des piégeurs, motivés et qui font des suivis sérieux.

Les captures doivent être comptabilisés commune par commune.

Le piège doit être à proximité des ruchers, pour éviter les controverses.

- Partir sur des initiatives locales avec des collectivités ou mairies pour le piégeage de printemps.

- Mobiliser en local des piégeurs qui sont de préférence des apiculteurs.

- Utiliser au printemps des pièges plutôt type Vetopharma ou Taptrap (plus que Jabeprod qui est devient efficace à l’apparition des nids secondaires).

- Certains préconisent plusieurs pièges par rucher avec un renouvellement l’appât au minimum une fois par semaine.

- Une application pour noter ses captures sera transmise par le GDSA 30.